小学生のうちから「自習の習慣」をつけることは、将来の学習姿勢や成績アップに大きな影響を与えます。しかし「どう教えればいいかわからない」「続かない」と悩む保護者も少なくありません。

本記事では、小学生が無理なく自習を習慣化できるようになる具体策を、家庭での工夫や心理面のサポートとあわせて解説します。

自習の習慣が小学生に必要な理由

小学生のうちから自習の習慣を身につけることは、将来の学力だけでなく自立心や生活リズムの安定にもつながります。

「まだ早いのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、小学生だからこそ吸収力が高く、自習を習慣にしやすいタイミングでもあるものです。

ここでは、自習の習慣がなぜ重要なのか、その理由を2つの観点からやさしく解説します。

中学・高校への学習準備につながる

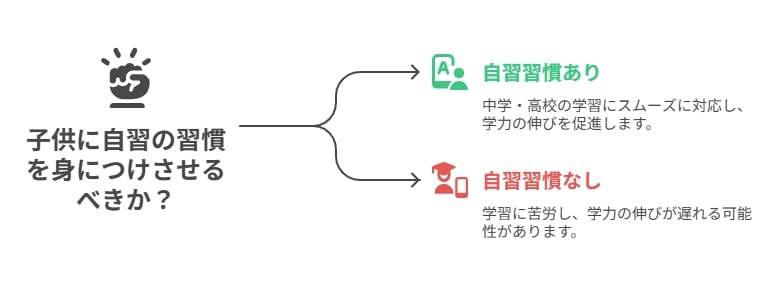

小学生の時期に自習の習慣を身につけておくことで、自然と中学・高校の学習にスムーズに対応できるようになります。

中学生になると、部活動やテスト勉強、受験対策など、自分で勉強を進める場面が増えてきます。

ここで自習ができる子とできない子では、学力の伸びに大きな差が出てくるものです。

| 自習習慣の有無 | 中学入学後の影響 |

| あり | 家庭学習の時間を確保でき、テスト勉強の計画も立てられる |

| なし | 親に言われるまで勉強せず、提出物やテスト勉強が遅れがちに |

このように、小学生の段階で自習の習慣があるかどうかが、中学・高校での学習成果を左右するポイントとなってきます。

中学受験を考えていないご家庭でも、小学生のうちから自習の習慣づけをしておくと、学年が上がっても安心です。

学力だけでなく自立心も育てる

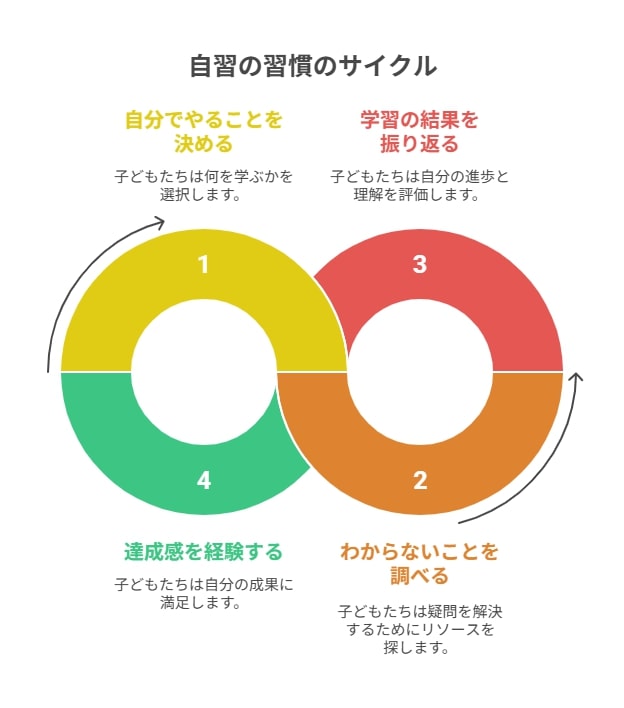

自習の習慣は学力アップだけでなく、子どもの自立心育成にも大きく役立ちます。

親に言われて勉強するのではなく「自分から勉強しよう」と思える力を育てることで、自信や達成感を得られるようになります。

- 自分でやることを決める

- わからないことを調べる

- 学習の結果を振り返る

こうした流れを日々繰り返す中で、子どもは「できた!」という経験を積み重ね、主体的に行動できるようになります。これは学校生活だけでなく将来の社会生活にもつながる、非常に大切な力です。

小学生の自習の習慣を育てることは、将来にわたって子どもを支える力となります。

「今はまだ小学生だから…」と先延ばしにせず、今こそ小さな一歩を踏み出すタイミングかもしれません。

小学生が自習を習慣化しやすい年齢とタイミング

小学生に自習の習慣を身につけさせたいと考えても、「何歳ごろから始めるべき?」「早すぎても逆効果では?」と悩む方は多いはず。

実は、小学生の発達段階に応じて、自習に取り組みやすいタイミングがあります。

ここでは、小学生の年齢ごとに自習を習慣化しやすいコツをやさしく解説します。

低学年は「遊び感覚」から始める

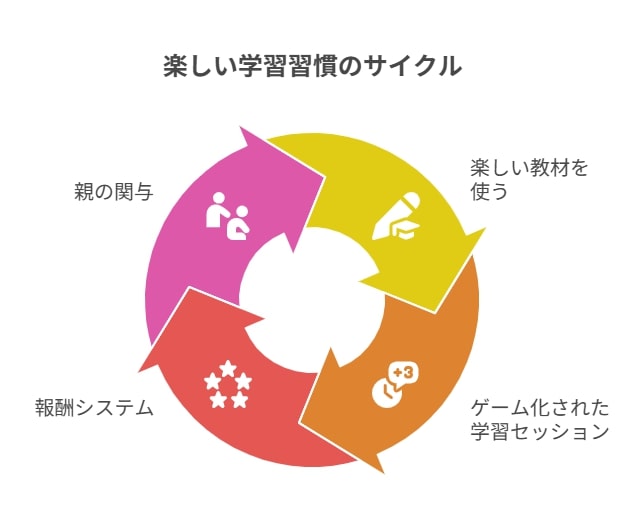

小学校低学年ではまだ集中力が短く、文字や計算に慣れる途中段階。そんな時期に「勉強しなさい」と言っても、強いプレッシャーを与えてしまうだけ。

小学生の自習習慣は、まず「遊びの延長」のように楽しく始めることが大切です。

たとえば、以下のような取り組みから始めましょう。

- 好きなキャラクターのドリルを使う

- タイマーで「10分チャレンジ」ゲームにする

- 勉強が終わったらシールを貼れるカレンダーを用意

こうした仕掛けを通して「勉強=楽しい」と感じられるようになると、小学生でも自習の習慣が自然と身についていきます。

| 方法 | 自習習慣につながる理由 |

| ごほうびシール | 達成感が視覚化され、やる気が持続 |

| ゲーム形式 | 短時間集中ができて、苦手意識がつきにくい |

| 親子一緒に学ぶ | 安心感があり、勉強時間が「楽しい時間」になる |

低学年の小学生にとって「楽しい」は最大の動機づけ!まずは自習を習慣にするために、勉強というより“遊びの延長”ととらえる工夫をしましょう。

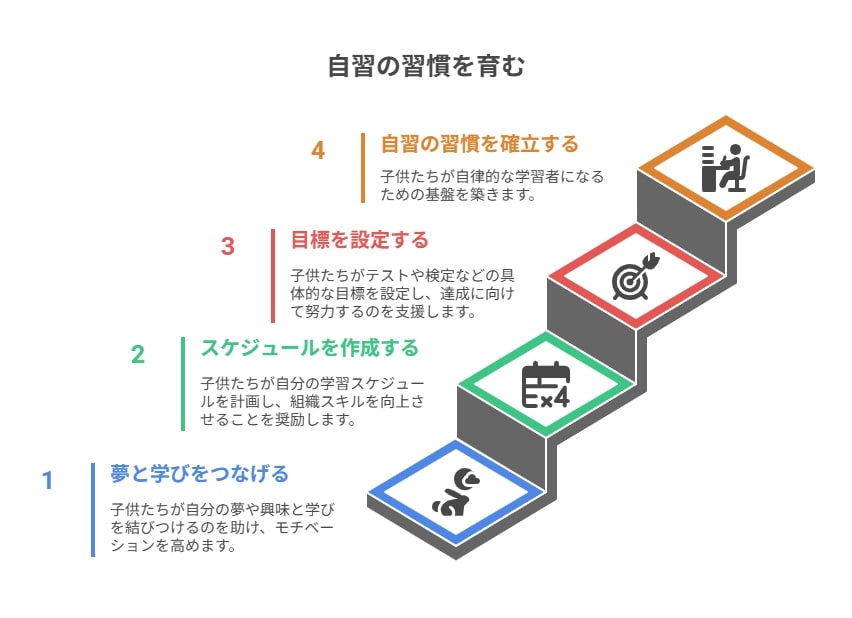

高学年は「目的意識」を持たせる

小学校高学年になると抽象的なことを考えられるようになり、自分で計画を立てたり、目標に向かって努力する力も育ってきます。

この段階では「なぜ自習するのか?」という目的意識を持たせることが、自習の習慣を定着させるカギです。

おすすめの方法は次の通りです。

- 「将来の夢」や「好きなこと」と学びをつなげる

- 自分で1週間のスケジュールを作らせてみる

- テストや検定などの目標を立てて取り組ませる

「中学に行くと毎日宿題が出るから、今から練習しておこうね」といった声かけで、小学生でも自習を習慣にする意味を納得しながら取り組むことができます。

「今日はどの教科をやる?自分で決めてみようか」

「昨日より5分長くできたね、すごい!」

「来週のミニテスト、目標点決めてみよう!」

高学年の小学生に自習の習慣をつけるには、「自分の成長を実感できること」が大切です。

自主性を尊重しながら、少しずつ責任感も育てていきましょう。

小学生の自習習慣を育てるための7つのコツ

小学生に自習の習慣をつけさせたいけれど、思うように続かなかったり、やらされ感が強くなってしまったり…。そんなときこそちょっとした工夫が大きな助けになります。

ここでは、小学生の自習習慣をスムーズに育てていくための、具体的で実践しやすい7つのコツをご紹介します。

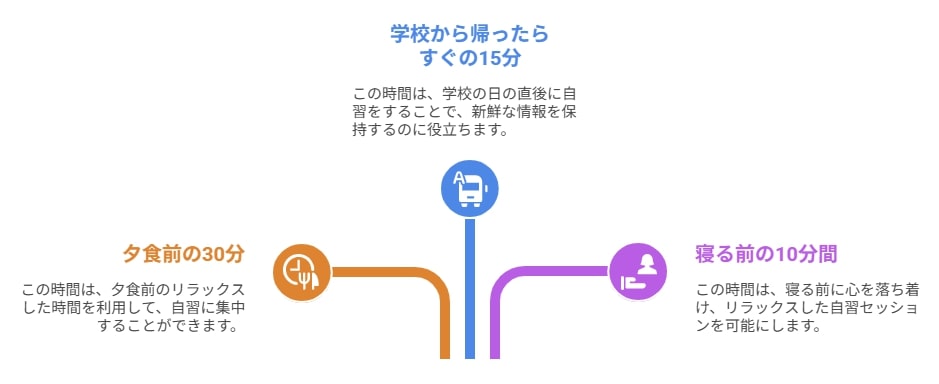

1. 毎日決まった時間に取り組む

小学生の自習を習慣化するには「いつやるか」を固定するのがポイントです。

決まった時間に自習をすることで子どもの体内リズムに組み込まれ、やがて自習の習慣が自然と身についていきます。

- 夕食前の30分

- 学校から帰ったらすぐの15分

- 寝る前の10分間

子ども自身に「どの時間がいいか」選ばせることで、自主性も育てられます。

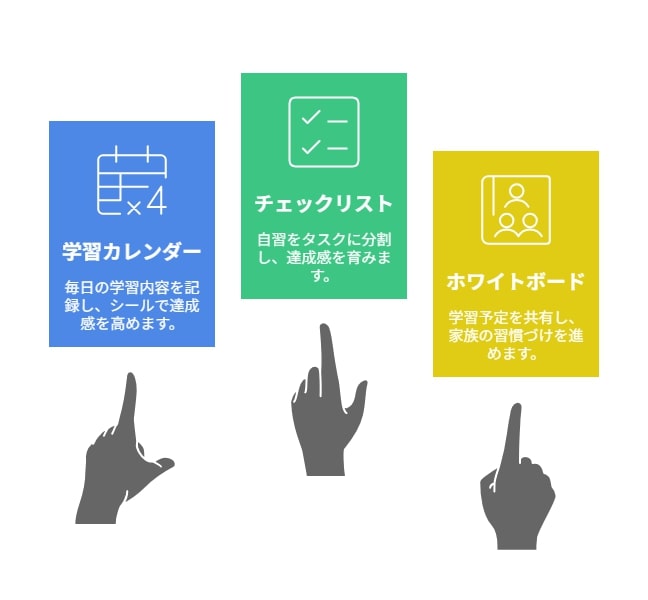

2. 学習カレンダーや見える化ツールを活用

小学生の自習は目に見える形にするとやる気がアップします。「今日は何をやったか」「どれくらいやれたか」がわかることで、達成感も生まれます。

| ツール | 活用法 |

| 学習カレンダー | 毎日の学習内容を記録。終わったらシールを貼る。 |

| チェックリスト | 自習の内容をタスク化し、達成感を育む。 |

| ホワイトボード | 家族で学習予定を共有でき、習慣づけに効果的。 |

3. 10分から始める「短時間学習」

小学生に自習の習慣をつけるときに「長時間勉強」は逆効果です。集中力が続く範囲で始めるのがコツ。まずは10分間だけでもOKです。

<短時間学習のステップ>

- タイマーで10分をセット

- 1つの教科・1つの単元だけに集中

- 「できたね!」とすぐにフィードバック

短い時間でも「やった」という実感があれば、小学生でも自習の習慣が身についていきます。

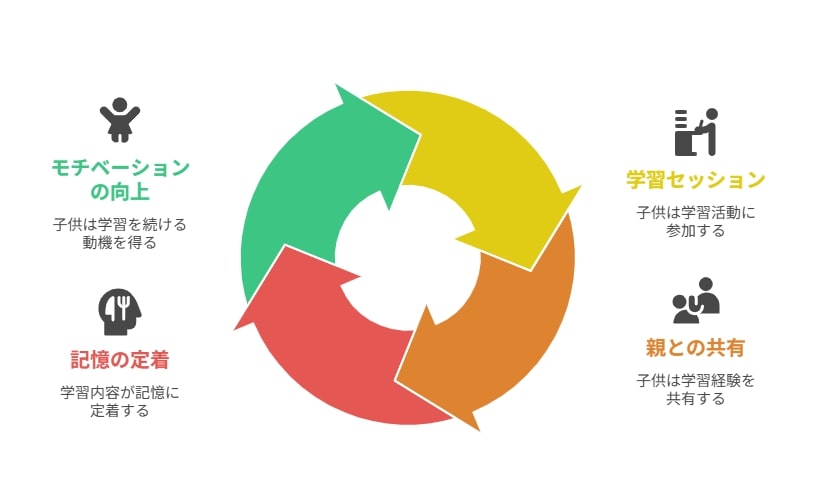

4. 自習後に親子で「今日の学び」を共有する

小学生の自習は、一人で黙々とやらせるだけではなかなか続きません。

終わった後に「今日は何をやったの?」「どうだった?」と話す時間を持つと、学習が記憶に定着しやすくなります。

子どもにとっても「話を聞いてくれる人がいる」と思えることで、次も頑張ろうという気持ちが芽生えます。

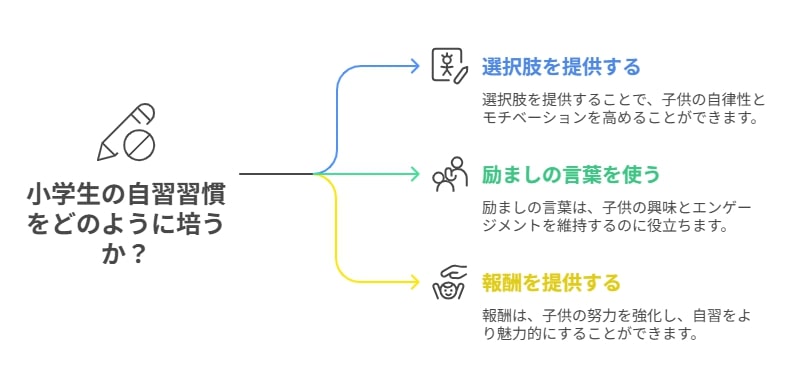

5. 「やらせる」より「やりたい」を育てる声かけ

「早くやりなさい!」という声かけは、小学生の自習習慣を妨げる原因に。代わりに、「今日はどの教科からやる?」「自分で決めてみよう」と、選ばせる工夫をしてみましょう。

・「今日は昨日より長くできるかな?」

・「昨日の続き、やってみる?」

・「終わったら一緒に〇〇しようね」

小学生の自習の習慣は、心を動かす声かけから生まれます。

6. 成果を見える形で褒める

がんばった成果を見える形にすると、子どものやる気はぐっと高まります。小学生の自習においては、成果を「記録」や「作品」として残すのがおすすめです。

- ノートに「よくできたね!」のスタンプ

- テスト結果を壁に貼って一緒に喜ぶ

- カレンダーにシールを貼る

褒めることは、小学生の自習習慣を持続させる最強の方法です。

7. 親も一緒に机に向かう「共習」の時間をつくる

小学生の自習がうまくいかないときは、「一人でやらせる」から「一緒にやる」へシフトしましょう。

たとえば親が読書や家計簿、趣味の勉強をしている横で子どもが自習する。それだけで、自習が日常の一部になりやすくなります。

この「共習」スタイルは、小学生に自習の習慣をつけたい家庭にとって、自然で効果的な方法です。

・親:読書、子:音読ドリル

・親:家計簿記入、子:算数プリント

・親:日記、子:感想文

自習の妨げになる家庭環境を整える

どんなにやる気があっても、小学生の自習習慣は家庭環境の影響を大きく受けます。

勉強しようとしても気が散る要素が多かったり、落ち着けない空間だったりすると、せっかくの意欲が続きません。

ここでは、小学生が自習を習慣として定着させるために、まず整えておきたい「家庭の環境づくり」のポイントを2つに絞ってわかりやすくご紹介します。

テレビ・ゲームとの距離感を考える

小学生に自習の習慣をつけるうえで、テレビやゲームは大きな誘惑になります。「ちょっとだけ」と言いつつダラダラと時間が過ぎてしまうケースは多く、勉強への集中を妨げる原因に。

以下のようなルールを家庭内で決めておくとよいでしょう。

- 自習が終わるまではテレビ・ゲームはオフ

- ゲーム時間は1日30分までなど、明確に決める

- タイマーを使って遊びと学びのメリハリをつける

親がルールを守る姿勢を見せることで、小学生でも自習習慣を前向きに受け入れやすくなります。

| 対策 | 効果 |

| 勉強前はテレビ・ゲーム禁止 | 集中力を保ちやすく、時間管理力も育つ |

| 終わったらご褒美でOK | 自習が「やればご褒美がある」ポジティブな体験に |

| 親も一緒にルールを守る | 信頼関係が深まり、自主的に学ぶ姿勢が育つ |

禁止ではなく「順番を守る」ルールをつくると、小学生は納得しやすくなり、自習の習慣化につながります。

学習に集中できる机や空間を用意する

小学生が自習の習慣を身につけるには、落ち着いて取り組める空間が欠かせません。「なんとなくリビングで…」では気が散りやすく、集中しづらくなります。

子どもが集中しやすい空間をつくるポイントは次の通りです。

- 机の上をすっきり片づける

- 勉強に必要な道具だけを置く

- 照明は明るめ、椅子は体に合ったものを選ぶ

- テレビやスマホのない静かな場所にする

「自分だけの勉強スペースがある」ことは、小学生の自習習慣のモチベーションにもなります。

・100均アイテムで机の整理整頓コーナーを作る

・好きなキャラクターの文具で「自分の空間」にする

・壁に勉強カレンダーや達成シートを貼って可視化

家庭でのちょっとした工夫が、小学生の自習を「楽しく落ち着ける時間」へと変えてくれます。

おすすめの自習教材・アプリで楽しく継続

小学生が自習の習慣を楽しく続けるには、教材選びがとても重要です。「勉強=つまらない」と感じてしまうと、せっかくのやる気も失われてしまいます。

ここでは、自習を習慣にするために役立つおすすめ教材やアプリの使い方、選び方をわかりやすく解説します。

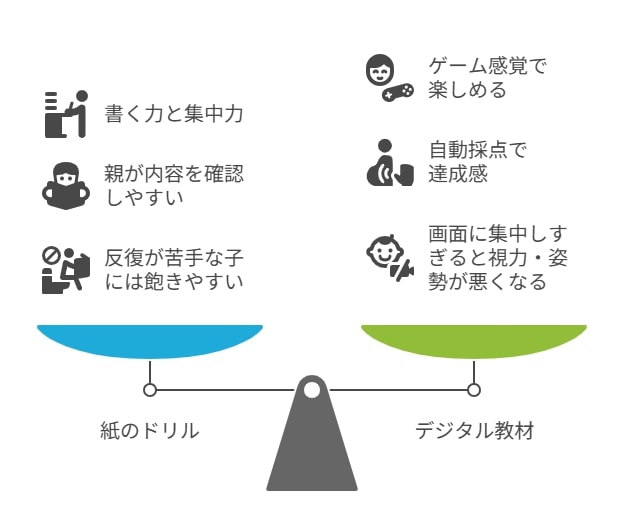

紙のドリルとデジタル教材を使い分ける

今はさまざまな学習ツールがあり、小学生の自習習慣をサポートする方法も多様化しています。特に「紙のドリル」と「デジタル教材」をバランスよく使い分けることが、自習の継続につながります。

| 教材の種類 | メリット | デメリット |

| 紙のドリル | 書く力・集中力が育つ/親が内容を確認しやすい | 反復が苦手な子には飽きやすい |

| デジタル教材 (アプリ) | ゲーム感覚で取り組める/自動採点で達成感が得やすい | 画面に集中しすぎると視力・姿勢が悪くなることも |

このように、どちらにも特徴があります。

小学生の自習を楽しく続けるためには、子どもの性格や目的に応じて使い分けるのがコツです。

・平日は紙のドリルで落ち着いて学習

・休日はタブレット教材で楽しく復習

・苦手な教科はアプリでゲーム感覚に

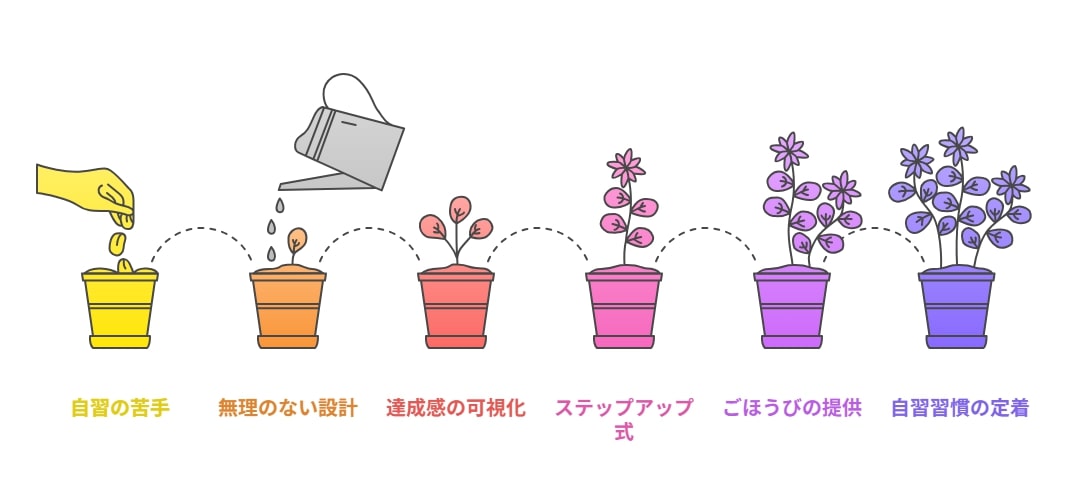

達成感のあるステップ式教材を選ぶ

小学生の自習習慣をつけるためには「できた!」という達成感が重要です。途中で挫折しないように、ステップアップ式で学べる教材を選びましょう。

以下のようなポイントを意識して選ぶと、自習が続きやすくなります。

- 1日1ページや10分など、無理のない設計

- できた内容に〇やスタンプをつけられる

- レベルが少しずつ上がる構成

- 達成シールやごほうびがある

また、表紙やイラストが楽しい教材を選ぶと、小学生でも自習の習慣を前向きに取り組むことができます。

このような教材を上手に活用すれば、小学生が自習を習慣として自然に継続しやすくなります。

楽しさと達成感を大切にしながら、毎日の学びをサポートしていきましょう。

まとめ

小学生にとって自習を習慣にするには、家庭でのサポートが不可欠です。無理にやらせるのではなく、自分から学ぶ姿勢を育てることが大切です。

毎日の積み重ねが大きな成果につながりますので、親が温かく見守りながら続けられる環境を整えてあげましょう!!!