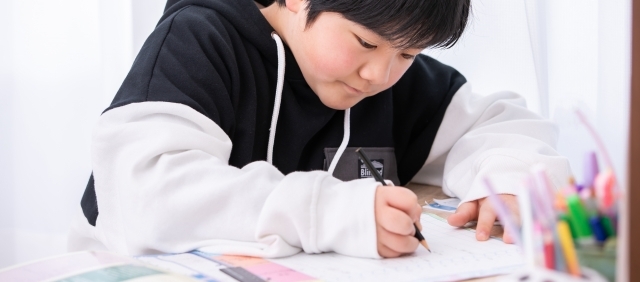

中学受験を見据える家庭では、低学年のうちに学習の“理解力”をしっかり育てることが、後の伸びに直結します。

多くの記事が「計算力」や「読解力」を強調する一方、じつは思考の“見える化”と“振り返り習慣”を取り入れることで、子ども自身が自分の考え方を文字や図で整理し、理解を深める習慣が身につきます。

この記事では、家庭学習で取り組める新しい視点に焦点をあて、低学年からの理解力強化を支える具体的な方法をご紹介します。

なぜ低学年から「思考の見える化」が有効か

中学受験を見据えている家庭では「計算力」や「暗記力」に注目しがちですが、本当に学力を伸ばすには理解力を高めることが欠かせません。

特に低学年のうちから、学んだことや考えたことを可視化する「思考の見える化」を習慣にすると、頭の中の整理が進み、応用力も自然に身についていきます。

ここでは、なぜこの方法が低学年に効果的なのかを解説します。

「自分の考え」を俯瞰する力を育てるメリット

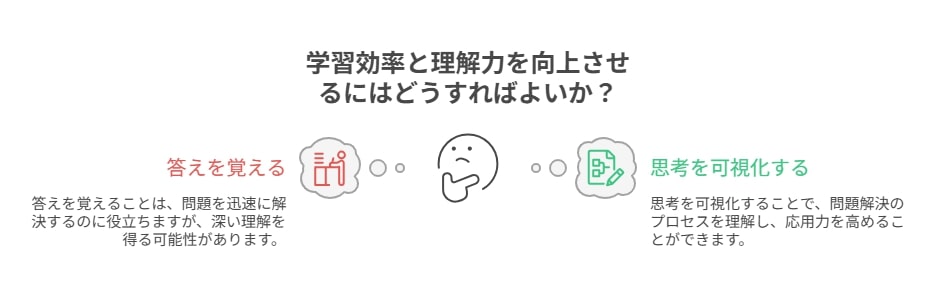

中学受験の勉強では、ただ答えを覚えるだけでなく答えに至るまでの過程を理解することが重要。思考の見える化を行うと、自分の考えをノートや図に書き出す習慣が身につきます。

これにより、

- どの部分でつまずいているかを自分で気づける

- 間違いのパターンを整理できる

- 似た問題でも応用しやすくなる

こうした「俯瞰する力」が育つことで、学習の効率が上がり、理解力を高める学び方へとつながります。

問題を“どう考えたか”が次の学びに繋がる

中学受験では、一度解いた問題でも「なぜその答えにたどり着いたのか」を振り返ることが大切。思考の見える化は、この振り返りを自然に促します。

たとえば、算数の文章題を解いたあとに、図や式だけでなく「考えた手順」を短く書くことで、自分の解き方のクセや弱点が見えてきます。

この積み重ねによって同じミスを繰り返すことが減り、より効率的に理解力を高めることができます。

低学年のうちからこうした習慣をつけることは、受験勉強の土台づくりに非常に役立ちます。

家庭学習で取り入れる具体メソッド

中学受験の勉強を進めるうえで、理解力を高めるためには家庭学習の中に「思考の見える化」を自然に組み込むことが大切です。

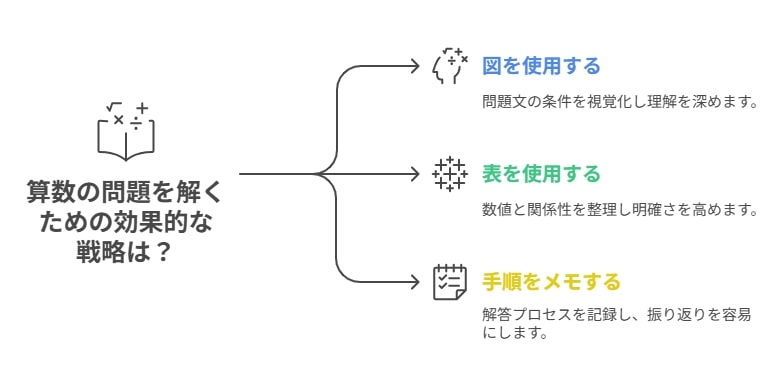

ここでは、低学年からでも無理なく始められる具体的な3つの方法をご紹介します。

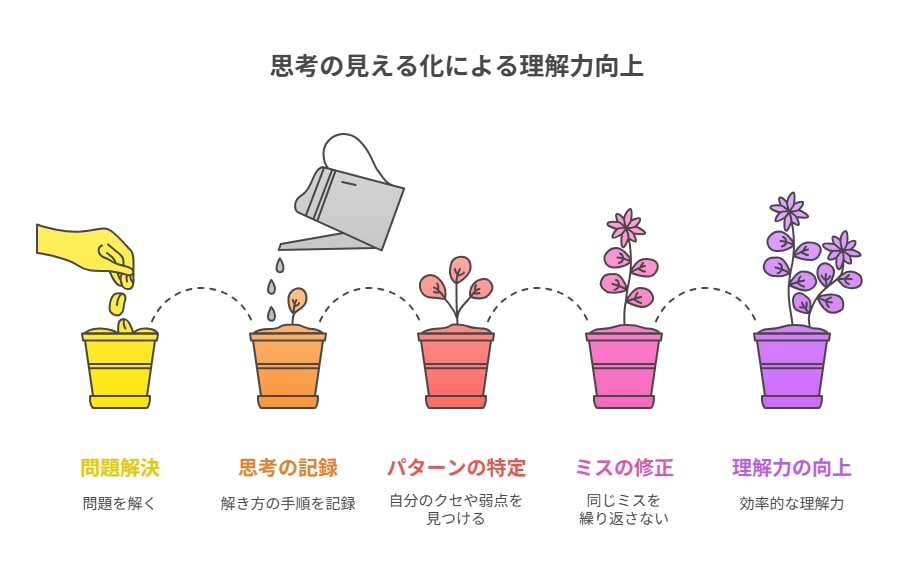

簡単な問題を「考える→図に書く」ステップ化

低学年のうちは複雑な問題よりも、短時間で取り組める簡単な問題を使いましょう。解くときに「頭の中で考える」だけでなく、必ず図や表に書き出すステップを入れます。

これにより、思考の流れが整理され、中学受験に必要な理解力を高める基礎が作られます。

たとえば算数の文章題では、

- 問題文を読みながら条件を図にまとめる

- 数値や関係性を表に整理する

- 最後に解答までの手順を一言メモする

こうしたステップ化は、あとから振り返るときにも役立ちます。

「なぜそう思ったか?」を書かせる“振り返りノート”

振り返りノートは、解いた問題に対して「どうしてそう考えたのか」を短く書く習慣。1〜2行で十分なので毎回の学習に組み込みやすく、時間もかかりません。

ポイントは「正解したとき」だけでなく「間違えたとき」も書くことです。

間違えた原因を本人の言葉で書くことで、思考パターンのクセを知ることができ、中学受験に向けた理解力を高めるきっかけになります。

「音読+思考線引き」で読解力と理解力を同時に育てる

国語の読解問題や理科・社会の文章問題では、音読と同時に重要な部分に線を引く「思考線引き」を取り入れます。

音読をしながら線を引くことで集中力が増し、文章の要点をつかむスピードも上がります。

低学年のうちからこの習慣を続けると文章中の情報を正しく捉える力が身につき、理解力を高める土台となります。

特に中学受験では、長文問題の正答率アップに直結します。

見える化を効率良く進める通信教育の活用

中学受験に向けて理解力を高める学習法として「思考の見える化」は効果的ですが、すべてを紙ベースで行うと時間や手間がかかることもあります。

そこでおすすめなのが、デジタル教材を活用した通信教育。

書く・記録する・振り返るという一連の流れをスムーズに行えるため、家庭でも無理なく継続しやすくなります。

デジタル教材なら「書く・記録する・振り返る」が一元化できる

タブレット学習では、手書き入力や図作成機能を使って考えをすぐに書き出せます。

さらに、その内容が自動で保存されるため、学習記録を別途ノートにまとめる手間が省けます。これにより、中学受験で重要な理解力を高める学習サイクルを自然に作ることができます。

AI自動採点や学習履歴機能で、理解のズレをすぐ把握

多くの通信教育にはAIによる自動採点機能や学習履歴の分析機能が搭載されています。これを使えば、子どもが間違えやすい問題や理解が不十分な単元をすぐに把握できます。

たとえば、次のような機能が役立ちます。

- 単元ごとの正答率を自動集計

- ミスの多い問題を自動で再出題

- 苦手分野の傾向をグラフ化

こうした分析結果は、理解力を高めるための学習計画に直結します。

親が忙しくても進捗を見守れる“可視化レポート”のメリット

デジタル教材には、学習状況や理解度を自動でまとめてくれる「可視化レポート」があります。

これをスマホやパソコンで確認できれば、親が忙しくても学習の進捗を把握できます。

レポートの例

| 日付 | 学習時間 | 正答率 | 苦手単元 |

|---|---|---|---|

| 8/1 | 30分 | 85% | 割合 |

| 8/2 | 25分 | 90% | 文章読解 |

こうしたデータは、家庭での声かけや復習計画の参考になります。

紙学習との組み合わせで「思考の深さ」をさらに伸ばす

デジタル教材は効率的ですが、紙のノートやドリルも理解を深めるために重要。

デジタルで学習した内容を、紙に書き直して整理することで、記憶の定着率が上がります。

具体的には、

- デジタルで学んだ解法を紙にまとめ直す

- 間違えた問題だけをノートに抜き出す

- 重要なポイントを色ペンで強調する

このハイブリッド学習法は、中学受験に必要な理解力を高めるうえで非常に効果的です。

よくある誤解と対策

中学受験に向けて理解力を高めるために「思考の見える化」を取り入れても、子どもによってはうまく進まないことがあります。

ここでは、よくあるつまずきと、その解決策をわかりやすくご紹介します。

「書くのが面倒」と感じる子への声かけ工夫

書くこと自体を負担に感じる子には、最初から長文を書かせようとしないことが大切。1〜2語や簡単な図だけでもOKとし、成功体験を積ませることで「書くことは意外と楽」と思えるようになります。

声かけの例

- 「今日は図だけでいいよ」

- 「一言メモでOK」

- 「色ペンでポイントを書こう」

書くハードルを下げることで、中学受験に必要な理解力を高める学習習慣が自然と定着します。

「振り返りがくどくなる」時の質問の絞り方

振り返りをしすぎると、学習時間が長くなり疲れや集中力低下の原因になることもあります。そんなときは質問を2つまでに絞るのがおすすめです。

例としては

- 「なぜこの方法を選んだの?」

- 「次はどうすればもっと速く解ける?」

このように的を絞ることで、短時間でも十分に理解力を高める振り返りが可能になります。

「内容は合っているのに“考えを書かない”」ときの導き方

正解はしていても思考プロセスを書かない子は「答えを出すことだけが目的」になっているケースが多いです。

この場合は、「答えにたどり着くまでの道のりが宝物」という感覚を持たせる声かけが効果的です。

たとえば

- 「その考え方、あとで見返せるように残そう」

- 「将来の自分が見たら役立つよ」

- 「同じ問題でも別のやり方が出てくるかも」

考えを残す意味を本人が理解できれば、自然と書く習慣がつき、中学受験で求められる理解力を高めやすくなります。

親がサポートしやすい工夫ポイント

中学受験で理解力を高める取り組みは、子どもだけでなく親の関わり方も大きな影響を与えます。「思考の見える化」を家庭でうまく習慣づけるために、親ができるサポートの工夫をご紹介します。

家庭での声かけフレーズ例

学習後の声かけは、子どもが「考えること」そのものを大事にする姿勢を育てます。

単なる「すごいね!」ではなく、思考プロセスに焦点を当てた言葉を選びましょう。

声かけの具体例

- 「このやり方を思いついた理由を教えてくれる?」

- 「図にしたらどう変わった?」

- 「他のやり方も考えられそう?」

こうしたやり取りは、中学受験で必要な理解力を高める習慣づくりにつながります。

「できた」「わかった」ではなく「どう考えたか」を褒める習慣

子どもは正解を出したときに褒められると、「正解=ゴール」と考えがち。しかし中学受験では答えよりも「そこに至るまでの考え方」が重要になります。

そこで、褒めるポイントを「結果」から「過程」にシフトしましょう。

たとえば

- 「途中で間違いに気づけたのがすごいね」

- 「この順番で解いたのはいい工夫だね」

- 「時間配分を考えて進められたね」

こうすることで、子どもは自分の思考プロセスを意識するようになり、結果的に理解力を高めやすくなります。

まとめ:理解力の土台を低学年で作る意義

中学受験において理解力を高める取り組みは、低学年から始めることで大きな効果を発揮します。

特に「思考の見える化」と「振り返り習慣」は、子どもの学びの質を高め、自分で考える力を着実に育てます。

このような学習習慣は受験が終わっても活かせます。自立した思考力は、中学・高校・その先の学びや生活においても重要な武器になります。

親が適切にサポートしながら、小さな積み重ねを大切にしていきましょう!!!