文章を読んでも内容が頭に入っていない‥

国語の点数だけが伸びない‥

──そんな悩みを抱える小学生の親御さんは少なくありません。

読解力は一朝一夕では身につかず段階的なトレーニングが欠かせません。そこで本記事では、小学生の読解力を高める超効果的な7ステップを紹介します。

学校では教えてもらえない、家庭でできる本質的な読解力トレーニングの全体像を見ていきましょう!

なぜ「小学生の読解力」が伸び悩む?

「毎日読書しているのに、なぜか国語の成績が上がらない」

「文章問題になると急に手が止まる」

──そんな悩みを持つ親御さんは多いもの。じつは小学生の読解力を高めるには、単に文字を読む練習だけでは足りません。

子どもが文章の意味を正しくつかむためには語彙力・文構造の理解・推論力など、複数の力をバランスよく育てることが必要です。

ここでは、その背景と具体的な原因を解説します。

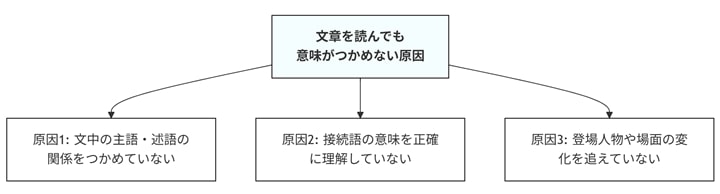

文章を読んでも意味がつかめない原因

多くの小学生が「文章を読んでも頭に入らない」と感じるのは、文中の情報を整理して理解する力がまだ発達途上だから。単語の意味を知っていても文と文の関係をつなげることができなければ内容を正確に把握できません。

- 文中の主語・述語の関係をつかめていない

- 接続語(しかし・だからなど)の意味を正確に理解していない

- 登場人物や場面の変化を追えていない

こうした傾向が続くと、読んでいるつもりでも内容を「なんとなく」理解するだけになってしまいます。

小学生の読解力を高めるためには「文の流れを追う力」を意識的に鍛えることが大切です。

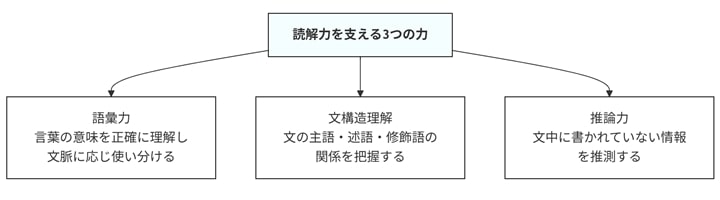

語彙力・文構造理解・推論力のバランス不足

読解力は単なる知識ではなく複数の力の組み合わせで成り立っています。とくに小学生の段階では、以下の3つの力がバランスよく育つことが重要です。

| 要素 | 特徴 | 読解への影響 |

|---|---|---|

| 語彙力 | 言葉の意味を正確に理解し、 文脈に応じて使い分ける力 | 語彙が少ないと、文章全体の内容を 誤って解釈する可能性がある |

| 文構造理解 | 文の主語・述語・修飾語などの関係を 把握する力 | 文の構造を理解できないと、 長文を読む際に混乱しやすい |

| 推論力 | 文中に書かれていない情報を 推測する力 | 筆者の意図や登場人物の感情を 読み取る際に不可欠 |

これらの力のいずれかが欠けると、読解力全体が伸び悩みます。

小学生の読解力を高めるには語彙を増やす学習と同時に、文の構造を理解する練習や「なぜそう考えたのか」を説明させる推論練習を取り入れると効果的です。

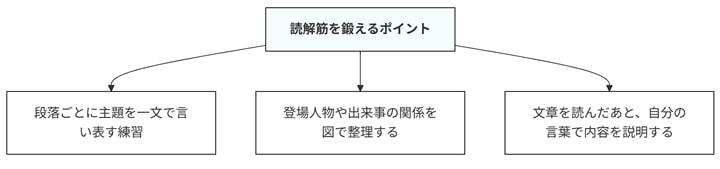

音読だけでは身につかない“読解筋”の存在

音読は文章に慣れる第一歩として有効ですが、それだけでは「内容を理解する力」までは十分に育ちません。音読中心の学習で読解力が伸び悩む場合、その裏には「読解筋」が鍛えられていないという問題があります。

読解筋とは、文章の構造を頭の中で整理しながら理解する、思考の筋力のようなもの。

この力を育てるには、次のような訓練が欠かせません。

- 段落ごとに「主題」を一文で言い表す練習

- 登場人物や出来事の関係を図で整理する

- 文章を読んだあと、自分の言葉で内容を説明する

こうした思考型トレーニングを継続すると、単なる音読では得られない理解の深まりが実感できます。

小学生の読解力を高めるためには「声に出す学習」から「考えながら読む学習」へのシフトが必要です。

小学生の読解力を高める超効果的7ステップ

「うちの子、文章を読んでも内容が頭に入らない」

「テストの文章題になると急に点数が落ちる」

――こうした悩みを抱える親御さんは多いもの。小学生の読解力を伸ばすためには、ただ読む練習を繰り返すだけでは不十分です。

ここでは、教育現場でも効果が確認されている“7つの段階的ステップ”を通して、確実に力を伸ばす方法を紹介します。

ステップ1:語彙の理解と使い方を深める

読解力の基礎は語彙力。単語の意味がわからなければ文章全体の理解も難しくなります。

家庭でできる工夫としては、次のような方法が効果的です。

- 新聞や絵本などから1日3語を選び、意味を調べてノートにまとめる

- 言葉を使ったしりとりや連想ゲームを日常会話に取り入れる

- 意味が似ている・反対の言葉を一緒に学ぶ

このように言葉を「使う・説明する」経験を重ねることで、自然と小学生の読解力が土台から育ちます。

ステップ2:文の構造をつかむ練習をする

文の構造を理解できないと、主語と述語の関係や修飾語の意味がつかみにくくなります。

次のような練習をすると効果的です。

- 短文を音読し、主語・述語・修飾語を線で結ぶ

- 接続詞(しかし・だから・つまりなど)を意識して読む

構造を視覚的に整理することで、論理のつながりを正しく理解でき、小学生の読解力が格段に向上します。

ステップ3:段落ごとに要点をまとめる

長文になると途中で意味を見失う子どもは多いです。

そこで「段落ごとに一言でまとめる」練習を取り入れてみてください。

| 練習方法 | 具体例 |

|---|---|

| 段落ごとに短文で要約 | 「この段落では〇〇の特徴が書かれている」など一文でまとめる |

| 段落番号をメモ | 「1段落=導入」「2段落=理由」と整理して読む |

この作業を繰り返すことで、全体構成を意識しながら読む力が養われます。

ステップ4:筆者の意図を読み取る癖をつける

読解問題で差が出るのが「筆者の考えをどう捉えるか」です。

これは表面の言葉だけでなく、背景や感情を推測する練習が必要です。

- 「なぜ筆者はこの言葉を使ったのか?」を一緒に考える

- 登場人物の気持ちを自分の言葉で説明させる

親子で対話しながら読むことで、文章を“自分の思考で理解する”読解力が身につきます。

ステップ5:読んだ内容を説明するアウトプット練習

理解を定着させるには「読む」だけでなく「話す」「書く」ことでアウトプットするのが効果的です。

- 読んだ話を家族に説明する

- 短い感想文を書く

- 内容をイラストにして表す

これらの練習は、理解を整理し表現する力を高めるため、小学生の読解力を長期的に強化します。

ステップ6:文章を比較しながら読む力を育てる

同じテーマでも異なる筆者の考えを比較して読むことで、思考の幅が広がります。

| 比較のポイント | 練習例 |

|---|---|

| 登場人物の行動理由 | 同じテーマの物語を読み比べて違いを話す |

| 筆者の主張 | 説明文と社説などで立場の違いを確認する |

比較読みを通して、情報を整理し判断する力がつき、読解力全体が底上げされます。

ステップ7:継続できる家庭トレーニングの仕組み化

最後に大切なのは「続けられる環境づくり」。読書や練習が“日課”になると、無理なく定着します。

- 毎日10分の読書時間を決める

- 読書記録ノートを親子でつける

- 褒めポイントを明確にしてモチベーションを維持する

さらに、オンライン教材を活用するのもおすすめです。

例えば当サイトで紹介している語彙・読解トレーニングができるオンライン学習サービスは、AIによるレベル別指導で家庭でも無理なく続けられます。

この7ステップを習慣化することで、確実に小学生の読解力は伸びていきます。

家庭で実践できる読解力トレーニングのコツ

学校の授業だけではなかなか伸びにくい小学生の読解力。しかし家庭でも少しの工夫で大きく伸ばすことが期待できます。

ここでは、親子で楽しく続けられる「読解力トレーニングのコツ」を具体的に紹介します。

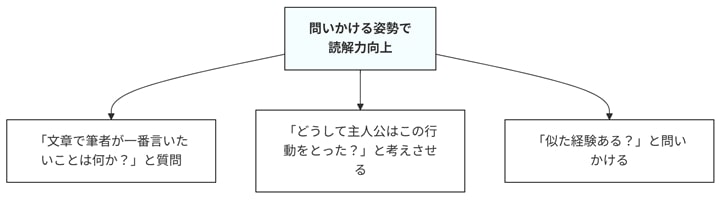

親が「答え」を言わず、問いを投げかける重要性

子どもが読解問題に取組んでいるとき、つい「それは違う」「こう書いてあるでしょ」と教えたくなるもの。しかし答えをすぐに伝えてしまうと子どもは“自分で考える機会”を失ってしまいます。

小学生の読解力を伸ばすために大切なのは、親が「問いかける姿勢」を持つことです。

たとえば、次のような質問が効果的です。

- 「この文章で筆者が一番言いたいことは何かな?」

- 「どうして主人公はこの行動をとったと思う?」

- 「似たような経験をしたことある?」

こうした“考えるきっかけ”を与えることで、子どもは文章を深く読み取ろうとする力を養います。

親はナビゲーターのように関わるのが理想です。

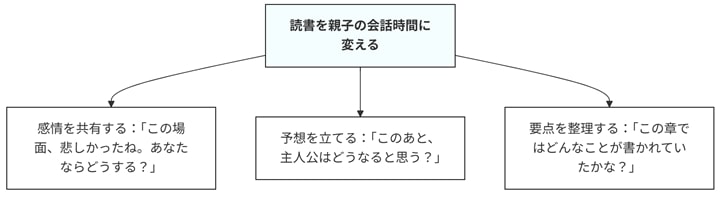

毎日の読書を“会話型”に変える工夫

読書は読解力を育てるうえで欠かせませんが、ただ黙読するだけでは十分なトレーニングになりません。家庭では、読書を「親子の会話時間」に変えてみてください。

次のような会話の工夫を取り入れると効果的です。

| 工夫のポイント | 会話の例 |

|---|---|

| 感情を共有する | 「この場面、悲しかったね。あなたならどうする?」 |

| 予想を立てる | 「このあと、主人公はどうなると思う?」 |

| 要点を整理する | 「この章では、どんなことが書かれていたかな?」 |

親子で意見を交わすことで内容理解が深まり、言語表現力も一緒に伸びていきます。

小学生の読解力を育てるには、読書を“対話型”に変えることがカギです。

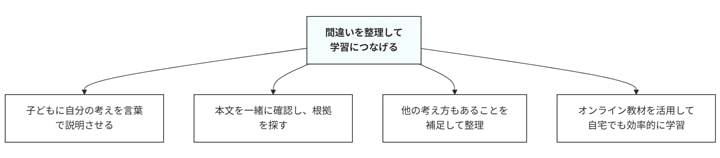

間違えた問題を「どこで考えがずれたか」一緒に整理

読解問題で間違えたとき「どうしてこの答えにしたの?」と聞くだけで、子どもの思考プロセスを理解できます。間違いは成長のチャンスです。

以下のような手順で見直しをすると、より効果的に小学生の読解力を伸ばせます。

- まず、子どもに「自分の考え」を言葉で説明させる

- 次に、本文を一緒に確認し、どの部分を根拠にしたか探す

- 最後に、「他の考え方もあるね」と補足して整理する

この過程で、子どもは「文章のどこをどう読めばいいのか」を体感的に理解できます。

また親が感情的に指摘せず、冷静に考えを聞く姿勢を見せることで、学ぶ意欲が持続しやすくなります。

オンライン教材で「小学生の読解力」を効果的に高める方法

近年、多くの家庭で注目を集めているのが、オンライン教材を使った「小学生の読解力学習」です。

塾に通わなくても、自宅で質の高い国語教育を受けられることから、読解力の基礎をしっかりと身につけたい家庭に人気が高まっています。

ここでは、中学受験にもつながる「思考力」と「文章理解力」をバランスよく鍛えられるオンライン教材・オンライン国語塾を3つご紹介します。

1. 対話を通して考える力を育てる「オンライン個別指導【ヨミサマ。】」

出典:国語専門個別指導 ヨミサマ。

「ヨミサマ。」は、小学生の読解力を根本から鍛えることに特化したオンライン個別指導サービス。授業の中心は“先生との対話”で、子供が自分の考えを言葉にする過程を大切にしています。

文章を「読む」だけでなく「なぜそう考えたのか」を掘り下げることで、思考力や表現力を自然と高めることが可能です。

- 週1回の対話型授業で「考える習慣」が身につく

- 中学受験国語にも対応した指導メソッド

- 「解き方」よりも「思考プロセス」を重視した授業内容

また、ヨミサマ。の講師陣は国語の指導経験が豊富で、子供の理解度に合わせて授業を進めるのが特徴。

単なる読解練習ではなく「思考の筋肉」を育てるオンライン学習として高い評価を得ています。

✅ こちらから「無料体験」ができます。

✅ こちらから「無料体験」ができます。

2. 苦手克服に強い!基礎力Stadium「国語のトリガー」

出典:基礎力Stadium「国語のトリガー」

「国語のトリガー」は小学生における読解力の基礎固めに最適なオンライン講座。とくに「国語が苦手」「文章を読むのが遅い」と悩む小学生に向けて、適切な難易度の教材で段階的に理解を深めていく設計がされています。

このオンライン国語塾の特徴は、知識のフォローアップ講座と演習徹底ゼミの2軸。

「宿題の復習」や「解答の根拠を探す練習」を繰り返すことで思考の流れを可視化し、読解に必要な集中力と要約力を育てます。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 受講形式 | オンライン・通塾どちらにも対応 |

| 対象 | 国語が苦手な小学生・中学受験生 |

| 特長 | 思考力養成講座で“考える国語”を育成 |

✅ こちらから「トライアル」を受講できます。

3. 楽しく継続できる!オンライン国語塾ひなた

出典:国語塾ひなた

「国語塾ひなた」は「Enjoy Kokugo!!」をテーマにしたオンライン国語塾。「勉強=苦しい」ではなく「楽しい」気持ちを通して読解力を伸ばすことを目指しています。

子供の性格やペースに合わせてカリキュラムをカスタマイズし、オンラインでも飽きずに続けられる工夫が満載です。

- 個別カリキュラムで基礎から応用までを段階的に学習

- 動画教材とワークテキストを組み合わせた指導

- 国語の「理解」「表現」「思考」をバランス良く育成

また、低学年から高学年まで発達段階に合わせた学びを提供しているのも魅力。

小学生のうちに読解の基礎を固めておくことで、中学以降の学力差が大きく縮まります。

家庭での「オンライン教材」活用のポイント

これらのオンライン教材を効果的に使うためには、次の3つを意識すると良いかと思います。

- 授業後に「今日学んだこと」を親子で一緒に話す

- 週1回の学習でも、振り返りノートで要点を整理

- 苦手な文章タイプを把握し、次回に活かす

このように親が「サポーター」として関わることで、小学生 読解力はぐっと定着しやすくなります。

オンライン教材は単なる便利ツールではなく「思考を深める学びの場」として活用することが重要です。

中学受験を見据えて「小学生 読解力」を伸ばしたい家庭にとって、オンライン国語塾は最適な選択肢のひとつ。家庭にいながら、プロの指導を受けて確かな力を積み上げていきましょう。

読解力を高めるために親が意識したい3つのポイント

子どもの小学生 読解力を伸ばすためには、家庭での関わり方が大きな影響を与えます。単に文章を読ませるだけでなく、日々の習慣や見方を工夫することで、読解力の定着がぐっと高まります。

ここでは、親が意識したい3つのポイントを解説します。

1. 子どもの「分からない」を可視化する習慣

読解力は一朝一夕で伸びるものではありません。子どもが文章を読んで理解できなかった部分や、質問に答えられなかった箇所を記録する習慣を作ることで、学習の課題が明確になります。

- 読書後に「わからなかったこと」を親子で振り返る

- 間違えた問題や曖昧だった表現をメモに残す

- その日の学習の復習ポイントを明確にする

この習慣によって、子ども自身も自分の理解度を客観的に把握でき、次回の学習に活かすことが可能です。

2. 焦らず「昨日より理解が深まったか」を見る視点

学習の成果を短期的な点数やテスト結果だけで判断すると、子どもも親も焦りやすくなります。

小学生 読解力を育てる際は、日々の読書や学習の中で「昨日より理解が深まったか」を基準にして見守ることが大切です。

- 毎日の読書後に「前回より分かることが増えたか」を確認

- 文章の要点をまとめる力や推論の精度をチェック

- 理解が深まった箇所を褒めて自信につなげる

3. 成果を数字でなく“理解の質”で測る姿勢

点数や順位に一喜一憂するのではなく、文章の理解の質や思考力の深まりを意識して評価することが重要です。

子どもが文章の構造や筆者の意図を正しく読み取れたか、説明できたかを観察することで、真の読解力の成長を確認できます。

- 文章の内容を自分の言葉で説明できるか

- 理由や根拠を示して答えられるか

- 他の文章と比較して考える力がついているか

このように、数字だけでなく「理解の質」を意識することで、家庭での学習がより効果的になり、小学生 読解力の本質的な伸びにつながります。

まとめ:7ステップで「読む力」を一生の財産に

本記事で紹介した7つのステップと家庭での関わり方を組み合わせることで、小学生 読解力は確実に伸ばすことが期待できます。

読解力は、一生の学習や社会生活で役立つ力。焦らず、子どもの理解の質を丁寧に見守りながら、家庭学習で積み重ねていくことが大切です。

オンライン教材や国語塾を活用することで、専門指導を受けながら読解力を伸ばすことも可能。

家庭での習慣と組み合わせれば、読む力を一生の財産として定着させることが期待できます。